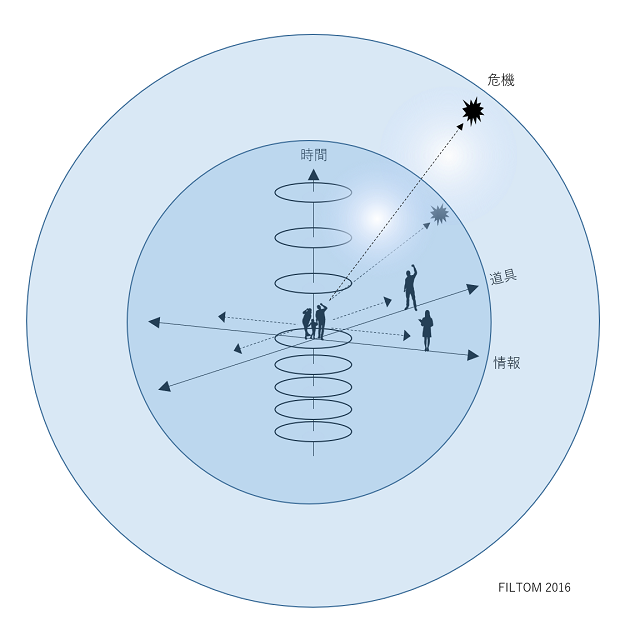

愛とは、遠くの問題(許容できない乱雑さ)を把握する意識の強さ、と定義しました。

意識の強度を高め、ストレスを事前に察知すれば、肌トラブルも防ぐことができる。

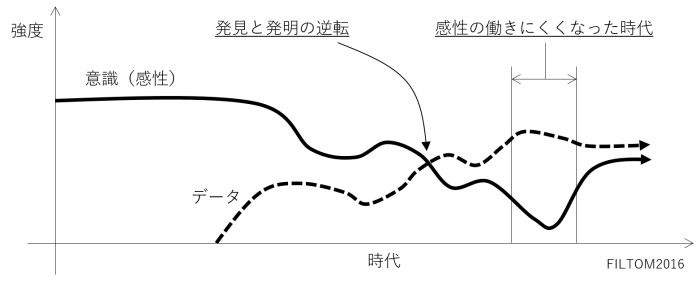

この意識の飛距離が、実は時代とともにどんどん短くなっています。

原因はあまり知られていませんが、「発見と発明の逆転現象」によるものです。

社会の意識強度の低下は、じわじわと社会の生命力を弱めていきます。

個人のストレスは肌に現れ、社会のストレスは街に現れる。

では、どうやって社会の意識を高めればよいのでしょうか。

いつまでもアーティストたちの叫びに頼ってばかりでいいのでしょうか。

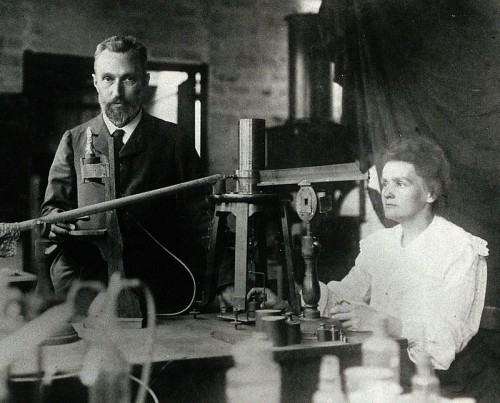

100年前、驚くべき意識の飛距離を見せた化学者がいました。

キュリー夫人です。

彼女は、化学者でありつつ、同時に、遠くを見据えることのできる天才でした。

人類史上最大の愛の飛距離にヒントを探りつつ、第2章を閉じたいと思います。

特別編「愛の飛距離」

【短くなる意識の飛距離】

意識の届く飛距離は、古代から現代にかけて、年々短くなっています。

発見と発明の逆転現象によるものです。

人類は、意識を獲得し、火を発見し、沸騰を発見し、蒸気圧を発見しました。

この蒸気圧の発見によって蒸気機関が「発明」され、同じように光の屈折の発見によって、顕微鏡が発明されました。

しかしある時から、この「発見→発明」という流れが、逆転し始めます。

たとえば、発明された顕微鏡によって、微生物が発見され、発明された写真感板によって、X線が発見されました。

それまでの、意識を働かして、想像力で発見していた流れが逆転し、

発明器具によって得られるデータから、「発見」が生まれ始めたのです。

感性とデータ、どちらも大事ですが、どちらかに意識が奪われると、当然、どちらかを犠牲にすることになります。

一時期、データに心奪われる時代が続きました。開発スピードに酔っていたとも言えます。

その間、意識の飛距離は当然、短くなっていきました。未来が見えにくくなったのです。

次々と新しいものが発明され、発見され、どれが良いのか悪いのか、わからないまま使用する時代でした。

なかには敏感にストレスを察知し、警鐘をならす人もいましたが、残念ながら公害というトラブルとなって顕在化しました。

その危うさに気づいてすぐに行動を起こしたのは、アーティストであり、女性たちでした。

レイチェル・カーソンが「沈黙の春」にて環境破壊の警鐘を鳴らしたのが1962年。北九州市の大気汚染で、地元婦人会が企業へ直接陳情に訪れたのが1960年。

一般市民のバランス感覚が彼女たちに追いつき始めたのは、それからずいぶん後の1970年代からと言えるかもしれません。

そうしてようやく、エンジニアたちは開発の方向性を修正し、そこから得られたデータによって、アーティストたち、女性たちはさらに方向性を明確にしていく。

その繰り返しでバランス感覚が次第に市民権を得て、未来のイメージが共有され始めます。それは時間がかかるため、それに先立つアーティストたちや女性たちによる気づきがいかに重要かが分かります。それがなければ、ストレスは手つかずでいつまでも放置されるのですから。

それは私たちが、自分自身のストレスを放置することによって引き起こされる肌荒れにとてもよく似ています。

【許容できない乱雑さを捉える女性の感性】

しかし私たちは依然として、迫りくる巨大な「許容できない乱雑さ」に対しては鈍感です。気づいてはいても、どのようなバランス感覚を身につければよいのか分からない。

ここで取り上げたい「許容できない乱雑さ」は、エネルギー問題です。

先に挙げた環境問題のレイチェル・カーソンもすぐれたセンスで私たちを導いてくれた偉大な女性の一人ですが、今回のエネルギー問題はそれよりもさらに遠く、私たちが想像もできないほどの未来を見据えた女性を紹介したいと思います。

その女性とは、キュリー夫人です。

現在、エネルギー問題は身近な課題になっています。化石燃料では近い将来消費エネルギーを賄えない。そういった強迫観念から原子力に手を出しましたが、それが破綻しつつあります。そして注目されるグリーンエネルギーはもちろん重要で不可欠な手段の一つですが、急速に増え続ける人口を、本当に風力や地熱や太陽光パネルで賄えるのでしょうか。

さらに言えば、エネルギー問題は死活問題以上に、安全保障上の問題でもあります。子孫たちが、悲惨なエネルギー争奪戦、水争奪戦に巻き込まれるのではないか。もうその戦争の入り口にいるのではないか。そういった不安が現実味を帯びています。

深刻なことには、同時進行で大気ガスのバランスも失いつつあります。荒れ狂う気候変動の中でのエネルギー争奪戦争が、もうそこまで来ているのかもしれない。

これらは、意識を遠くに飛ばすまでもなく、すでに目の前にある危機です。すでに世界中の学者が、国籍に関係なく団結して解決策に取り組み始めています。

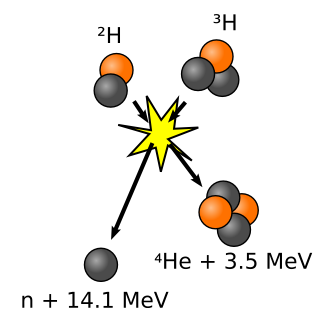

その一つが、最も現実的な未来の手段である「核融合」の実現に向けたITER計画ですが、その太陽エネルギーへの扉を開けたのが、キュリー夫人です。

100年前、彼女の意識がはるか遠くまで届いていなければ、私たちはいまも、人口爆発、エネルギー問題、地球温暖化に対して解決の糸口を掴めずにいたでしょう。

(Pierre and Marie Curie, Pubric domain, Wikipedia)

【キュリー夫人がとらえた未来】

「原子力」と聞いて、拒否反応を感じる方も多いことだと思います。私も同じです。核分裂を肯定するのか、否定するのか。深く、暗い問題です。

しかし、避けては通れません。明確に言えるのは次の3点です。

1、すでに人類を支えるエネルギー収支は破たんし、貧困は増え続けています。増え続ける人類を支えるには、膨大なエネルギー源が必要ですが、化石燃料はこれ以上使えません。

2、核分裂は制御できないと心配されていましたが、その通りになりつつあります。

3、停止が容易(安全)な、核融合に大きな期待が寄せられています。

その核融合への入り口を切り開いたのがキュリー夫人です。

キュリー夫人は女性初のノーベル賞受賞者であり、しかも初めて二度のノーベル賞を受賞した化学者でもあります。いまだ人類を苦しめる放射線の正体を突き止めた女性で、「放射能」という言葉を作った女性でもあります。

(核融合, D-t fusion, Pubric domain, Wikipedia)

キュリー夫人が尊敬を集めるもっとも大きな理由は、そのひたむきさです。キュリー夫人が立ち向かったテーマは、時間も人手もお金もかかるものでした。

彼女を支えたのは、夫ピエール、そして彼の父と兄でした。ピエールは彼女のセンスに気づき、自分の研究を中断し、その後の人生を彼女のテーマに捧げました。彼の父は子供の世話に尽力しました。さらに彼女の研究を支えた高精度の象現電圧計はピエールの兄のジャックの手によるものです。

キュリー夫人は数十トンの鉱物を手作業で精製するような気の遠くなる研究の傍ら、学生の教育や、家事さえもこなし、超人的な生活をつづけました。その驚異的な集中力は、意識の飛距離によって感じた確信があってこそだと思います。彼女はいったい何を感じたのでしょうか。

私は、キュリー夫人は直観的に、放射線はエネルギーそのものだと知ったのだと思います。もちろんそれが、危険な兵器(核分裂)につながるかもしれないという危惧もあったかもしれません。しかし、彼女が見ていたのは、それよりももっと先。核分裂の先の、核融合。太陽のエネルギー。人類を支えるエネルギー源につながるイメージも、かろうじて感じていたと思います。

そうでなければ、上のような驚異的な集中力は発揮できないと思うのです。

(Pierre, Irene and Marie Curie, Pubric domain, Wikipedia)

【名声におぼれることのなかった唯一の存在】

もちろん、学術的な真理の探究と興奮が、彼女を突き動かしていたとみることもできます。しかし私がキュリー夫人の集中力と意識の飛距離を結びつける理由として、もう一つのエピソードがあります。

2011年、キュリー夫人がノーベル賞を得た年から100年を記念して「世界化学年」が創設されました。どれほど多くの化学者が彼女を尊敬し、彼女一人の発見に希望を見出しているのかがわかります。

そしてその一人であるアインシュタインは、マリー・キュリーについてこのように評しています。

「彼女は名声におぼれることのなかったおそらく唯一の存在である。」

富や名声におぼれ、方向を見誤る科学者も多い中で、キュリー夫人はあまりにも遠くを見据えていた。遠くのかすかな光の中に、何か大きな価値を見出していたからこそ、目先の名声はあまりにも小さなくだらないものに見えてしまったのではないかと思うのです。

尾池(工学博士)

次へ→「第3章 :成分と商品を選ぶ 3-1.まずは人選びから」

コメントを残す